Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole (Goethe). E' questo lo scopo del blog, divagare. Divagare, quindi volare, solo tra le cose belle, siano esse le parole ben messe, i pensieri, la musica o qualsiasi altra forma di arte. Qui si ama e si coltiva la bellezza che non muore.

lunedì 28 dicembre 2015

lunedì 21 dicembre 2015

lunedì 14 dicembre 2015

Sulla noia come sentimento sublime.

|

| E. Munch, Malinconia, 1894-1896 |

G. Leopardi, Pensieri, LXVIII, 1831 – 1835, pubbl. postumi nel 1845:La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che dall’esame di tale sentimento nascano quelle conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccorne, ma nondimeno il non potere essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole maravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo infinito, e sentire che l’animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e sempre accusare le cose d’insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si vegga della natura umana. Perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento, e pochissimo o nulla agli altri animali.

Massimo Recalcati, Elogio della noia, “La Repubblica”, 15 novembre 2015

Occupati tra social, mail e smartphone non abbiamo più tempo per quella che era detta accidia. Che però in realtà è il desiderio di un mondo diverso

La connessione continua e il Nuovo ricercato a ogni costo producono sempre insoddisfazione. Invece l’atteggiamento espresso da uno sbadiglio si può associare all’attesa e alla rivolta. Vuol dire spostare avanti il limite e liberarsi da un ambiente ristretto e soffocante

I pomeriggi assolati dove non c’era «neanche un prete per chiacchierare», elevati da Paolo Conte alla dignità metafisica di un caracollare esistenziale senza «né fine, né meta», hanno dipinto per molti di noi estati dove le città erano davvero deserte e la solitudine di chi restava davvero esposta all’esperienza assoluta dell’assenza. Il nostro tempo non conosce più quelle sane oasi di noia: l’imperativo della connessione perpetua ha frastornato sia il prete che colui che ne ricercava invano la parola. Adesso, anziché tagliare le rose nel giardino per resistere ad un tempo che non passa mai, siamo a rincorrere un tempo in fuga perpetua che cancella tutti gli spazi vuoti.

Ogni interstizio temporale deve essere riempito da un febbrile attivismo o dalla violenza rabbiosa di chi, in modi diversi, non si trova immerso nel grande fiume dell’esistenza iperattiva, in permanente “mobilitazione totale”. Li ricordiamo ancora i ragazzi delle pietre lanciate dai cavalcavia delle autostrade? Il loro teppismo sciagurato non denunciava forse l’impossibilità di sostare nel vuoto, nel deserto di una vita di provincia che probabilmente non era così diversa da quella cantata da Conte? Ammazzare per gioco, non era forse un modo (assurdo) per ammazzare il tempo? Non accade anche oggi? In disuso, se Dio vuole, il gesto orrendo della pietra scagliata al passare anonimo delle automobili, la noia continua a foraggiare passaggi all’atto erratici che segnalano quanto insopportabile essa sia divenuta per noi occidentali: la violenza gratuita e vandalica, l’abbrutimento del consumo delle droghe, l’abuso compulsivo degli oggetti tecnologici, l’incentivazione di sensazioni sempre più inebrianti e assordanti hanno spazzato via l’immagine pastorale dell’oratorio deserto di Paolo Conte.

La noia non accompagna solamente il vuoto d’essere di chi si sente tagliato fuori dalla corsa all’affermazione della propria vita, ma anche chi in questa corsa si è affermato come primo. È quello che Kirkegaard, in pagine sublimi, descrive come l’ombra melanconica dello sguardo di Nerone che, nella leggenda, proprio per noia brucia la città di Roma. Anche il nostro tempo che sembra ipnotizzato dal culto del Nuovo rivela la stessa melanconia inquietante: tutto deve restare sempre acceso (I Phone, I Pad, social networks, televisione, ecc.), così freneticamente acceso che, come direbbe Didi-Huberman lettore di Pasolini, la flebile luce delle lucciole — che alludevano ad un tempo dove la noia non era ancora vissuta come un demone cattivo ma come un momento necessario alla vita -, si è definitivamente estinta.

Se la noia è divenuta oggi solo esperienza del tempo che gira su se stesso in una ripetizione priva di vita, i primi prigionieri di questa gabbia sono innanzitutto coloro che vivono facendo di tutto per sfuggirgli: l’euforia del Nuovo ricercato a tutti i costi svela, infatti, sempre la stessa identica insoddisfazione. Tuttavia, come sa bene lo psicoanalista, il Nuovo che vorrebbe evitare la noia non è mai realmente Nuovo, ma solo un suo cattivo antidoto che finisce, in realtà, per potenziare quella stessa noia che vorrebbe invece contrastare. Lo psicoanalista raccoglie dietro alle quinte dello spirito libertino del nostro tempo fatto di Aperi-cene e di Feste, la delusione annoiata che accompagna inesorabilmente i suoi protagonisti felliniani di cui La Grande Bellezza di Sorrentino ci ha dato un ritratto irresistibile. Non è questa una lezione della quale si dovrebbe tenere conto? Se al fondo della grande giostra dell’Occidente ritroviamo lo spettro della noia non è forse perché abbiamo frainteso profondamente il suo significato? Può la noia non essere solo l’esperienza soggettiva di qualcosa che si è semplicemente esaurito, che ha finito di essere vivo spegnendosi inesorabilmente, come in un rapporto di coppia sfiancato dal tempo o come nell’ascoltare un vecchio comico che ripete sempre lo stesso, ormai logoro, repertorio?

Nella noia, è vero, tutto si appiattisce, diventa grigio, ripetitivo, scontato. I padri della Chiesa, non a caso, la reclutano tra i sette vizi capitali sotto il nome di “accidia”: è il peccato della caduta del desiderio e del suo sfinimento, è il peccato che fa venire meno il miracolo stesso del mondo. L’annoiato, infatti, sembra non riesca più a fare alcuna esperienza “religiosa” del mondo perché niente lo colpisce, lo entusiasma, lo scuote più. Tutto appare piatto, prevedibile, già visto, già saputo, già fatto. È il carattere evenemenziale del mondo che viene meno e riduce la vita stessa a un ingranaggio anonimo che non riserva più alcuna sorpresa. L’annoiato sa che non ci sarà più niente capace di toccarlo, di farlo vibrare, di sorprenderlo; la noia accompagna il disincanto ipermoderno (cinico-materialistico) per il mondo. Il quartetto perverso che organizza il godimento più depravato e anarchico nel Salò di Pasolini è, innanzitutto, annoiato dal mondo. La loro apatia inquietante traduce la caduta verticale del senso autenticamente erotico della vita: nel nostro tempo non c’è più spazio per la meraviglia nei confronti dell’apparizione miracolosa del mondo.

Ma la noia è davvero solo il nome di questa malattia? La sua lezione non ci insegna forse anche qualcos’altro? La noia è il “desiderio dell’Altrove”, ha affermato una volta Lacan associandola stranamente alla rivolta, alla preghiera e all’attesa. Perché? Cosa hanno in comune queste esperienze apparentemente così diverse? Esse indicano la necessità della vita umana di allargare sempre l’orizzonte del proprio mondo, di spostare in avanti i propri limiti. L’annoiato è a prima vista colui che incontra il mondo come un orizzonte chiuso, ristretto, soffocante. Ma la noia non registra solo la chiusura del mondo; essa agisce anche come una spinta a riaprire, a rinnovare il suo orizzonte. L’annoiato è esausto del mondo così com’è, è sfinito dalla presenza oppressiva di questo mondo, ma non del Mondo come tale! Egli è come chi si rivolta ai padroni del mondo, come chi attende l’arrivo dell’Altro che gli porti un annuncio di vita nuova, come chi si inginocchia pregando e invocando l’Altro.

La noia mostra che questo mondo, il mondo visibile, il mondo come pura presenza, non è mai davvero tutto il Mondo. Essa trapela nello sguardo del bambino che per resistere al sapere asfissiante che la maestra gli propina non può che sbadigliare senza scampo. La sua testa cadrebbe pesantemente sul banco, se la sua noia, anziché ripetere sempre lo stesso mondo, come accade per la maestra, non ne invocasse l’esistenza di un altro. Lo sguardo del bambino si stacca dal banco e dai suoi quaderni, dalla lavagna tetra e dallo sguardo vuoto della maestra per rivolgersi finalmente Altrove. Dove? Fuori, via da lì, all’aperto, verso un altro mondo, Altrove; verso il glicine viola, il campo di calcio, la bambina che cammina con la sua veste rossa per strada, la neve che copiosa scende sul cortile. Non è forse questa la lezione più positiva della noia? La noia del bambino è sempre una rivolta, una attesa, una preghiera.

Heinrich Vogeler, Sensucht, 1908,

Valerio Magrelli, Una nobile tradizione di malinconia umor nero e spleen, “La Repubblica”, 15 novembre 2015

Dal mondo greco a quello medievale da Leopardi a Cioran sono tanti gli autori che si sono ispirati a questo malessere

Per dire quanto vasto sia il mare della noia, nel 1916 Eugenio D’Ors compose unaOceanografia del tedio. Così facendo, lo scrittore catalano toccava un argomento millenario, relativo a uno stato d’animo chiamato nei classici greci akedia, nei latini taedium, nel medioevo acedia e nel Quattro-Cinquecento melanconia. Il termine noia, però, deriva dal latino in odio, “avere in odio”, formula che, dal provenzale enoja, darà vita addirittura a una forma poetica: l’enueg. Cominciamo da qui.

Al contrario del plazer, che elencava cose gradevoli, questa composizione era usata solo per lamentarsi. Così Girardo Patecchio poteva esclamare: «Noioso son, e canto de noio », tema ripreso da Shakespeare: «Stanco di tutto questo, quiete mortale invoco». Per non parlare dell’antichità (quando il disgusto di sé veniva scrutato da Lucrezio, Seneca, Marco Aurelio), la noia, dunque, fu innalzata a genere letterario sin dal XIII secolo. Altro che malattia dei moderni… Dietro l’attuale idea di depressione, si cela un concetto che investe la medicina, l’etica, l’estetica e la religione. Ciò che oggi definiamo calo di tono o abbattimento del regime psico-fisico, nasconde insomma una genealogia millenaria.

Intesa come effetto della “bile nera”, la noia, in tutte le sue possibili accezioni, seguiva una tradizione che, dal medico greco Galeno alla scienza araba, approdò al neoplatonismo fiorentino, finché, nel Rinascimento, divenne il contrassegno del Genio, associandosi ai nomi di Michelangelo, Dürer e Pontormo. Un paio di secoli dopo, anche grazie a Kant, alla stessa famiglia si uniranno Nerval e Coleridge, figure incomprensibili fuori del cerchio magico di quell’umor nero che Baudelaire ribattezzò con l’inglese spleen.

Ciò detto, bisogna ammettere che sarà Pascal a compiere il transito finale dalla nobile malinconia alla prosaica noia. Ci voleva un filosofo, cristiano e matematico, per affermare: «Niente per l’uomo è insopportabile come l’essere in pieno riposo, senza passioni, senza affari da sbrigare, senza svaghi, senza un’occupazione. Egli avverte allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto».

Appunto per sottrarsi a tale tormento, la società ha inventato i divertimenti, che Pascal intende secondo l’etimo de- vertere, ossia fuggire dagli affanni, volgere lo sguardo altrove. Da qui la folgorante affermazione (peraltro ispirata a Lucrezio) secondo cui «tutta l’infelicità degli uomini proviene da una cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una camera».

Arriviamo così al quadrilatero composto da Leopardi, Schopenauer, Kierkegaard e Nietzsche. Scrive il nostro poeta: «La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani sempre accusare le cose d’insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si vegga della natura umana». Del pari, il filosofo tedesco osserva: «Col possesso, svanisce ogni attrattiva; il desiderio rinasce in forma nuova e, con esso, il bisogno; altrimenti, ecco la tristezza, il vuoto, la noia, nemici ancor più terribili del bisogno».

Kierkegaard, invece, fa emergere piuttosto la nozione di angoscia, non senza che lo scrittore indichi però in Nerone, un uomo annoiato, in cerca di distrazioni, che si divertì provando a bruciare Roma… Quanto a Nietzsche, anche senza citare un tema cruciale come quello dell’Eterno Ritorno, basti ripetere: «Contro la noia, anche gli dei lottano invano».

Arriviamo così al pensatore del Novecento che più si concentrò su tale sentimento. Per Heidegger, la “noia autentica“, interpretata come totalità dell’esistere e momento rivelativo dell’esistenza, giunge a rappresentare uno degli stati d’animo fondamentali, «che va e viene nella profondità dell’esserci come una nebbia silenziosa».

Fermiamoci qui, nel mistero di una simile nebbia. E quando Paul Valéry commenta amaro: «Non sappiamo più come mettere a frutto la noia», affidiamoci a Cioran, il quale, vedendo nella noia una «condizione superiore» della conoscenza, sosteneva che l’uomo, ben lungi dal doversi sentire condannato alla noia, proprio da essa può, viceversa, cercare d’essere tratto in salvo.

venerdì 11 dicembre 2015

La scuola a fondamento della democrazia

Giulio Ferroni, “Il Sole 24 ore – Domenica”, 3 maggio 2015

La padronanza della lingua costituisce naturalmente la base di ogni sviluppo civile, di ogni svolgimento di pensiero e di conoscenza, di ogni condivisione, di ogni rapporto con gli altri soggetti e con l’orizzonte comune. E dato che ci è toccato in sorte di nascere e vivere in Italia, la lingua italiana deve necessariamente essere il fondamento di ogni educazione e di ogni ambito scolastico. Nonostante il fatto che di educazione linguistica e delle sue modalità (al centro di una didattica democratica) si parli da molti anni, il livello linguistico dei nostri giovani appare oggi particolarmente depresso: ricadono ormai nei luoghi comuni le lamentele sull’impoverimento del linguaggio delle giovani generazioni, che all’università si riscontra perfino in quei giovani che, per aver scelto facoltà umanistiche o specificamente letterarie, sembrerebbero dover avere, rispetto ad altri, maggiori disponibilità ad un buon uso del linguaggio. Questo impoverimento tocca in modo particolare il lessico, con la diffusa ignoranza di tanti termini “colti”, anche abbastanza diffusi e banali(e lasciamo perdere il lessico dell’antico linguaggio poetico, ormai del tutto defunto): ma agisce naturalmente in profondità anche sulla grammatica e la sintassi; e spesso capita che, pur entro forme grammaticali e sintattiche corrette, viene a perdersi l’articolazione logica, l’ordine e l’equilibrio razionale dell’argomentazione. La prevalenza ubiqua di un parlato eterogeneo fa sì che anche nella costruzione dello scritto prevalga l’elasticità e lo scoordinamento, che vengano meno le forme sintattiche complesse: si dissolve l’ipotassi e spariscono modi verbali come il congiuntivo. (…)

Sempre più necessaria appare una educazione alla parola: il che non significa restaurare forme linguistiche ingessate, ritornare all’elegante italiano colto degli elzeviristi, ma ritrovare la ricchezza della lingua, la proprietà lessicale, la misura logica dei suoi procedimenti, il suo valore di scambio civile, la continuità con ciò che essa è stata, con gli usi che ne ha fatto chi ci ha preceduto. In primo luogo vanno collocate la disposizione argomentativa, lo sviluppo ragionato del pensiero e la sua stessa narrabilità. Argomentazione e narrazione sono necessari fondamenti della democrazia: la lingua si impara e si trasmette insistendo sulla sua forza di contatto e di scambio, in un esercizio di argomentazione e di narrazione che il docente, argomentando e narrando, può suscitare e stimolare, a diversi livelli e nei diversi ordini di scuola, nei bambini e nei ragazzi. Oggi si parla frequentemente del valore dell’argomentazione come fondamento della democrazia: si riscopre il rilievo civile della retorica, si rinvia alle formule del grande Trattato dell’argomentazione di Chaïm Perelman e di Lucie Olbrecths-Tyteca; e si sottolinea il valore didattico della narrazione, anche nelle situazioni scolastiche più difficili. Sono tutte cose che passano per un esercizio attivo della lingua, che non può peraltro prescindere da una verifica delle sue forme: per questo la grammatica tradizionale e la vecchia desueta analisi logica continuano ad essere più produttive delle classificazioni e degli schemi della moderna linguistica, certo determinanti dal punto di vista scientifico, ma non produttivi per ciò che riguarda l’abitudine al corretto esercizio della lingua, ad una padronanza concreta delle sue strutture. Il rilievo dell’argomentazione e della narrazione, anche per la scrittura, rendono giustizia al valore del vecchio tema, contro cui negli anni passati è stata condotta una battaglia, degna di miglior causa. Non si tratta di tornare ad un’idea di tema come svolgimento di un ordine di pensiero già prefissato e standardizzato (con studenti disposti ad atteggiare tatticamente il proprio pensiero in corrispondenza alla presunta morale del docente), ma di far leva sulla vasta area di possibilità suggerita dalla stessa parola tema: partendo da parole-temi, da ambiti di significato da interrogare nella scrittura, argomentando e narrando, appunto.

In mezzo agli usi linguistici correnti, alle varie forme del linguaggio giovanile, alla pressione dei media e della pubblicità, la resistenza della scuola resta essenziale e imprescindibile: solo ad essa può essere affidata un’adeguata gestione della lingua, una salvaguardia della specificità logica, emozionale, culturale dell’italiano, della sua stessa forza di lingua del dialogo, dell’arte e della scienza. Dovremmo essere capaci di rilanciarla e di viverla come lingua della cittadinanza e della democrazia. Sempre più urgente un investimento nel suo insegnamento come lingua seconda: la gestione della lingua italiana al più alto livello possibile da parte degli immigrati deve essere un dato davvero essenziale, per una loro effettiva integrazione nel Paese dove hanno scelto di vivere e che non può privare i suoi cittadini, e in particolare quelli meno privilegiati e in più difficili condizioni, di una padronanza della lingua, necessario strumento di piena partecipazione ad una comunità civile. Ma in questo ambito credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare, sia nell’organizzazione che nella formazione degli insegnanti.

Per una educazione alla parola non astratta, ma in atto, resta determinante il confronto con i temi e le situazioni delle letterature, con le dirette pratiche di lettura di opere relativamente complesse (della complessità adatta ogni volta al livello scolastico in questione). L’esercizio della lettura, e della lettura di qualità, capace di mettere in gioco i sentimenti e l’interesse di vita dei ragazzi, dovrebbe porsi come base spontanea della formazione linguistica: lettura come esperienza diretta, non vincolata dall’ossessione dell’analisi e della scomposizione, dalla sua funzionalità ad esercizi strutturali, a messa in campo di tassonomie e classificazioni. In tempi di crisi del libro e della lettura, il contrasto alla sua disaffezione può giungere solo da una capacità del docente di dare evidenza al rapporto dei libri con la vita, ai modi in cui possono parlare del presente anche e soprattutto quando sembrano venire da molto lontano: dando così evidenza al diverso e all’impossibile, al destino e al senso dell’esperienza.

lunedì 7 dicembre 2015

Grand Tour

“Il Grand Tour ha una identità sovranazionale che riluce soprattutto negli spiriti più alti che vivono questa esperienza e tale carattere cosmopolita è un dato costitutivo fin dalle origini. L’Italia è per tutti costoro un’immagine femminile, è la “Mater Tellus” cantata da Lucrezio e la nutrice di un’esperienza spirituale e sensitiva unica: per questi motivi alla terra di Dante, Petrarca, Machiavelli, di Michelangelo e Raffaello, di Vivaldi e Farinelli, di Galileo e Aldovrandi è riservato un posto del tutto particolare nel Tour. L’Italia è a un tempo Parnaso, Campi Elisi e terra delle Esperidi. Due sono le coordinate che conviene seguire per darsi conto di questo viaggio iniziatico alla fonte del sapere e della bellezza. Ogni europeo rivive il mito di Ulisse, compone una sua Odissea che diviene Diary, Journal o Tagebuch. La sconfinata produzione letteraria è una testimonianza, memoria di un’avventura irripetibile che si ricorderà per tutta la vita e che si fa più vera e reale nel momento in cui viene narrata”.da IL GRAND TOUR E IL FASCINO DELL’ITALIA, di Cesare De Seta, inTreccaniScuola

PER APPROFONDIRE: La nascita, i luoghi, i tempi, i protagonisti del Grand Tour, a c. della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CLICCA QUI.

The Grand Tour. Art and Travel 1740-1914, a c. dell’Indiana University Art Museum (in lingua inglese)

Charles–Louis Clérisseau, Rovine dell’antica Roma, c.a 1760, IU Art Museum

“Mi decisi a intraprendere un così lungo e solitario cammino, alla ricerca di quel punto centrale verso cui mi attirava un’esigenza irresistibile […]. Tutti i sogni della mia gioventù li vedo ora vivere; le prime incisioni di cui mi ricordo […] le vedo nella realtà, e tutto ciò che conoscevo già da lungo tempo, ritratto in quadri e disegni, inciso su rame o su legno, riprodotto in gesso o in sughero, tutto è ora davanti a me; ovunque vada, scopro in un mondo nuovo cose che mi son note; tutto è come me l’ero figurato, e al tempo stesso tutto nuovo. […] “Ma, confessiamolo, è una dura e contristante fatica quella di scovare pezzetto per pezzetto, nella nuova Roma, l’antica; eppure bisogna farlo, fidando in una soddisfazione finale impareggiabile. Si trovano vestigia di una magnificenza e di uno sfacelo che superano, l’una e l’altro, la nostra immaginazione. Ciò che hanno rispettato i barbari, l’han devastato i costruttori della nuova Roma”. Roma, ottobre 1786, in J.W. Goethe,Viaggio in Italia

venerdì 4 dicembre 2015

La pietà laica nello «Zibaldone». Una lezione d'amore in tempi di odio.

La lezione di Leopardi: l’odio è il sentimento naturale per l’uomo

Placarlo, accettando l’altro, è la vera conquista. Oggi più che mai

Placarlo, accettando l’altro, è la vera conquista. Oggi più che mai

Marco Balzano, “Corriere della Sera – La Lettura”, 29 novembre 2015

Per Sciascia la lettura mai abbandonata, portata avanti a ciclo continuo per tutta la vita, era «l’adorabile Stendhal». Io, mutatis mutandis, ho lo stesso rapporto con Leopardi. Non tanto il poeta, ma quello più riservato dello Zibaldone. Qui Leopardi si rivela un travagliatissimo scrittore di diario, autore di un immenso scartafaccio che è un documento unico nella nostra letteratura. Il fascino sta forse nel fatto che nel diario scrittore e lettore coincidono e quindi i filtri allargano le loro maglie fino a lasciar passare anche le contraddizioni, che spesso sono il sale per la costruzione di un pensiero.

Ho ripercorso il diario soffermandomi sulle note più strettamente politiche e con lo stesso spirito utilitaristico con cui Leopardi usava i suoi classici mi sono ritrovato quasi senza accorgermene a pensare più intensamente ai fatti di questi giorni.

Leopardi si è da subito posto il problema dell’altro, della sua accettazione e del suo ruolo per l’edificazione di una società solida. Ne ha discusso incentrando la questione sull’«amor proprio», un concetto che in fretta arriva a coincidere con l’egoismo e con l’idea che non possiamo preferire gli altri a noi stessi: siamo obbligati a fare i conti con un desiderio di prevaricazione che non ci abbandonerà mai. E siccome le società e le nazioni non sono altro che macro individui, l’esigenza di capire cos’è l’amor proprio diventa di giorno in giorno più urgente. Le note, in un breve giro d’anni, diventano saggi, l’insistenza sul tema aumenta vertiginosamente e seguire questa pista tra le pagine fitte del diario si fa tanto più appassionante quanto la speculazione diventa problematica. Se le nazioni, infatti, sono animate dalla stessa insopprimibile prevaricazione verso l’altro che pulsa in ognuno di noi, il discorso deve includere necessariamente due elementi: l’odio e la guerra.

La visione di Leopardi così si incupisce e si dirige sempre più verso una considerazione subalterna e sprezzante dello straniero che non ci si aspetterebbe di trovare in un suo testo. Così, del resto, dimostra la historia magistra vitae: i greci e i romani, quando non hanno più avuto i persiani e i cartaginesi contro cui guerreggiare, sono caduti nella spirale delle guerre civili, aprendo le porte alle invasioni barbariche. È l’odio dunque che compatta? È la visione dell’altro come nemico e rivale che cementifica un gruppo e che tiene insieme una nazione? Inizialmente pare proprio di sì.

Sono pagine che ci dicono chiaramente che da sempre guardare all’altro è complicato e che il rischio di scatenare le nostre paure più ancestrali e le nostre pulsioni nefande non è prerogativa né della nostra né di nessun’altra epoca in particolare. La violenza appartiene a tutta la storia. La situazione non migliora con la presenza della religione. Il cristianesimo, infatti, con la sua filantropia non ha fatto che peggiorare le cose, sostiene Leopardi. Avallando l’idea di un amore universale ha debellato l’odio del nemico per sostituirlo non con la pace perpetua ma con l’odio del fratello. E questo sempre per quell’inestinguibile amor proprio che non smette di accompagnarci e che certifica solo l’imperfezione della nostra essenza.

Eppure il pensiero non è pago di se stesso. Fermarsi al riconoscimento della nostra paura che si converte in aggressività a Leopardi non basta. La soluzione alla lunga non convince, a meno di non voler pensare a una guerra perenne.

Plutarco, Machiavelli, i philosophes e tutti coloro che hanno declinato in varie forme l’antica teoria del nemico necessario non bastano a chiudere la questione, a far concludere che odio e guerra ci salverebbero. L’errore, insomma, non sembra più il frutto di cattiva condotta o di una degenerazione di valori come l’amor patrio. Nella seconda parte dello Zibaldone inizia a serpeggiare in maniera sempre più evidente la convinzione che l’odio del nemico, senza la civiltà, non preserva dall’odio dell’amico, che la religione se non si ferma a una pratica sorvegliata rischia sempre di spingere al fanatismo o ad atteggiamenti socialmente impraticabili (non una religione: ma la religione monoteista in genere).

Di questo parla La Scommessa di Prometeo , la geniale operetta morale del 1824 in cui questo eroe amico del genere umano visita vari luoghi della Terra. Prometeo nel mondo dei selvaggi americani, dove si vive in stato di guerra continua, non troverà una maggiore felicità: scoprirà piuttosto in ogni dove barbarie orribili, che vanno dall’antropofagia di un indios all’omicidio-suicidio di un lord inglese. Il pensiero allora pare essersi intrappolato in un vicolo cieco. L’odio non ha più bersagli precisi, ma si rivela una pratica esercitata contro chiunque, diventa la prova di una confusione orribile. E allora, siccome il lettore dello Zibaldone, dicevamo, coincide con lo scrittore, questa tesi è silenziosamente superata e il pensiero veleggia altrove. La questione dal piano socio-politico si sposta su quello esistenziale. Leopardi ritorna a parlare dell’individuo perché la società non è la somma di uomini fatti con lo stampino.

Dal 1824 si fa spazio una laica e nuovissima contemplazione dell’amore che nell’immenso diario non aveva trovato spazio e che occupa invece un posto importante nelle prose e in alcune poesie più tarde. Un amore non sentimentale, ma inteso in senso antropologico, da leggere sul piano individuale come eccezione all’infelicità e sul piano sociale e politico come consapevolezza delle nostre tendenze violente, della nostra paura ancestrale dell’altro nonché del nostro desiderio di prevaricarlo.

L’amore, sorprendentemente, è per Leopardi il sentimento meno naturale di tutti (naturale è l’odio!), sboccia solo nell’animo di chi è consapevole della propria fragilità e delle proprie pulsioni distruttive e che, da questa presa di coscienza, parte per sublimare la propria condizione originale in una concezione altruistica e rispettosa dell’altro. Non temere lo straniero, conoscere l’ignoto, rispettare il diverso: queste sono le conquiste più raffinate della civiltà.

Da questa consapevolezza, che coraggiosamente non ha niente di spiritualistico, nasce l’idea di Leopardi di tratteggiare la figura di un uomo magnanimo, incarnata da vari protagonisti delle Operette morali e condensata nella metafora della ginestra, il fiore del deserto che non sdegna i luoghi incolti e inariditi dalla violenza della Natura. Questa pietà laica, che vaglia alla luce della ragione la nostra miserabile essenza, si rivela ben più efficace della filantropia di stampo religioso. L’amore si fa così caratteristica fondamentale di quel «verace sapere» che permette la vita della polis, il rispetto di ogni forma di esistenza e la pratica dell’«amicizia», sentimento che Voltaire definiva «un tempio ormai poco frequentato».

da Illuminationschool

giovedì 3 dicembre 2015

God save English (and Italian too)

Stefano Bartezzaghi, “La Repubblica”, 2 dicembre 2015

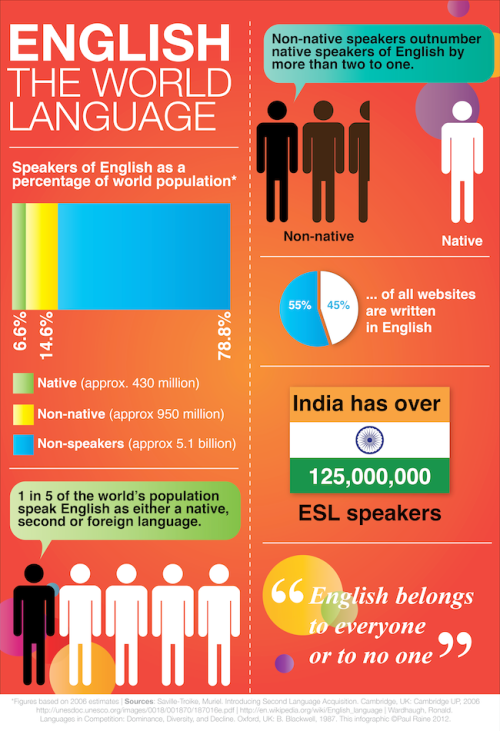

Chi la ama è preoccupato: la lingua inglese si smorza, si depaupera, sfiorisce. Anche chi ama la lingua italiana si cruccia per ragioni analoghe. Ma noi almeno abbiamo l’alibi della lingua inglese medesima, che contamina la nostra con il suo imperio culturale. Gli inglesi questo alibi non possono certo accamparlo: potrebbe forse la lingua inglese contaminare sé stessa?

Parrebbe un modo assurdo di vedere alla faccenda, ma qualche volta le spiegazioni assurde sono le più adeguate alle realtà paradossali. Una spiegazione assurdissima dell’egemonia linguistica e culturale della lingua inglese sul mondo è quella che attribuisce la forza di quell’idioma alla sua “semplicità”. Semplice, l’inglese? Ma proprio no. Anche lasciando da parte la fonologia, basta avere impugnato una volta un dizionario dell’inglese standard, con le sole forme più comuni, per rendersi conto che il patrimonio lessicale dell’inglese è sterminato, e intricatissimo. Una grande parte dei verbi, e praticamente la totalità di quelli più semplici, non solo dispone di una quantità di accezioni diverse, ma poi ha le forme frasali (to get in, to get out, to get off, to get up), da ognuna delle quali sboccia un altro alberello di accezioni e sfumature, spesso senza corrispondenze dirette in italiano. Ogni volta che leggete un libro scritto originariamente in inglese, e bene, e tradotto in un italiano ricco e scorrevole, andate a vedere come si chiama chi l’ha tradotto e tributate un omaggio perlomeno mentale al suo valore e alla sua dedizione.

Se l’inglese domina il mondo è per ragioni extralinguistiche, cioè economiche. La lingua viaggia a rimorchio dei soldi, e degli eserciti, e ai dominati tocca impararla. Cioè, mescolarla agli idiomi locali, con i loro sistemi fonetici, le loro inflessioni, i loro modi di vedere e categorizzare il mondo. Come a Napoli gli shoe- shine sono diventati “sciuscià”, così in tutto il mondo l’inglese non è più inglese. Oltreoceano diventa l’americano, che ne è una variante per certi aspetti già significativa (del resto, neppure l’italiano svizzero non è uguale all’italiano); in combinazione con altre culture e dialetti locali produce il pidgin. A ogni passaggio si semplifica e si impregna di altre sonorità; le parole impiegate sono una percentuale minima che nel Queen English, la sintassi diventa elementare. Su tutta questa varietà galleggia quella di maggior prestigio: l’International English, che è la varietà parlata nei congressi e dei consessi di alto livello, ed è assai semplificata pure quella. È per questo che si può sostenere che l’inglese contamina l’inglese. È un’assurdità, ma è un’assurdità illuminante: perché diventando la seconda lingua della grande parte del mondo, e spesso lingua di prestigio più che quella nazionale, è condannata a evolversi ad altissima velocità.

È come dire che la forbitezza non la vuole più nessuno? Non serve più a nulla? Purtroppo il problema non è costituito dal preziosismo, a cui tutti rinunciamo volentieri. Tra l’altro già scrivendo e parlando in contesti che fino a trent’anni fa non imponevano nessuna limitazione linguistica (come università e editoria a vocazione non strettamente popolare) ci si è resi conto tutti che non si poteva più fare conto su un alto livello di competenza passiva (cioè di ascolto e lettura). Beninteso, anche nelle università degli anni Ottanta gli studenti non erano certo delle cime, con sparute eccezioni: ma allora si sentivano loro dalla parte del torto. Ai libri per l’università oggi è richiesta una grande mediazione e, salvo settori specializzatissimi, sono libri che si direbbero divulgativi. Ma si punta sul fatto che elevando il livello medio della popolazione, tramite appunto divulgazione e università di massa, emergeranno studenti appassionati e disposti a lavorare duro su testi che lo richiedono e saranno in numero maggiore, non minore. Così come è sicuro che dalla grande miscelazione linguistica dell’inglese globale siano emersi grandi scrittori, critici, e (qualsiasi attività svolgano) fruitori e conoscitori della lingua di Shakespeare.

Non si tratta dunque di scegliere fra un inglese dry e uno aromatico, fra Ernest Hemingway e il Tristram Shandy.

Come utenti sia attivi sia passivi di una lingua, la capacità di accedere a ciascuno dei suoi registri è fondamentale ed è per questo che occorre resistere alle spinte della semplificazione e della rinuncia, anche quando appaiono di senso comune. Gli studenti che richiedono alle università italiane corsi di laurea direttamente e interamente in inglese non stanno scegliendo una lingua potente (l’inglese) contro una debole (l’italiano): al contrario, stanno scegliendo una lingua ricca (il loro italiano di madrelingua) contro il povero inglese che fatalmente intercorrerà fra loro e i loro docenti. E alla fine, difendendo l’italiano dall’eccessiva penetrazione (anche dove è inutile) dell’inglese, si difende persino l’inglese da sé stesso.

Povero inglese: la battaglia per arricchire la lingua

Scuole e università anglosassoni invitano a scrivere in modo forbito. E c’è chi “corregge” Hemingway

Enrico Franceschini, “La Repubblica”, 2 dicembre 2015

LONDRA Ci sono tanti modi di dire la parola “dire”: affermare, dichiarare, sostenere, enunciare, proferire, pronunciare. Una scuola canadese ne ha trovati 397 e ha proibito ai suoi alunni di usare il capostipite della categoria: “to say”, dire appunto, giudicato troppo semplice e banale. Mettere al bando le “parole morte”, perché ripetute troppo e ormai prive di significato, è l’ultima moda del sistema scolastico anglosassone. Scuole elementari e medie sulle due rive dell’Atlantico lanciano il tam-tam dei termini da buttare: “buono, cattivo, carino, okay, divertente, cosa”. Qualche insegnante dà l’insufficienza a chi le scrive nei temi. Banish boring words (Vietate le parole noiose), manuale scritto da un’insegnante della California, è diventato un bestseller. Ieri l’iniziativa è finita in prima pagina sul Wall Street Journal con un ironico titolo: “Usate parole più espressive! – sbraitano, implorano, scongiurano gli insegnanti”, qualunque verbo tranne “dicono”. E l’iniziativa rimbalza sul web, con siti che inneggiano alla campagna per una lingua più ricca. Come reazione a quella cifrata di sms e email, ormai fatta di faccine, simboli e abbreviazioni, il fenomeno è comprensibile. Ma non tutti sono d’accordo. «Come si può definire morta una parola che tutti usano?», si domanda Shekema Holmes, prof di lettere ad Atlanta, «qualche volta il modo migliore per dire “dire” è proprio dire». Ernest Hemingway, che nei dialoghi dei romanzi usava una sfilza di “lui disse”, sarebbe della stessa opinione. La moda della terminologia difficile travolge anche lui: uno dei compiti assegnati dagli insegnanti è riscrivere Addio alle armi correggendo frasi come “l’auto ripartì a gran velocità” con “a una velocità superiore”. Se l’intento è arricchire il vocabolario dei piccoli, può anche funzionare. Ma è proprio utile, si chiede il quotidiano americano, insegnare tre aggettivi per ogni soggetto e ciascuno più inconsueto dell’altro? Una scrittura barocca non è necessariamente più efficace. Come sapeva Hemingway, quando ammoniva i suoi epigoni: Kill all your darlings, ovvero elimina gli aggettivi e le costruzioni di cui vai più fiero. Solo allora il tuo scritto sarà perfetto.

lunedì 30 novembre 2015

Carlo Goldoni: Teatro e Mondo

“Tra commedie, tragedie, tragicommedie, intermezzi, azioni sacre, drammi musicali, drammi giocosi e scenari, Goldoni scrisse circa trecento testi teatrali. Moltiplicateli per una decina di personaggi ciascuno, e avrete l’idea della folla di fantasmi da cui fu abitata la sua vita. Riuscite a immaginarli, riuniti tutti insieme? Riuscite a vederli? Riempirebbero una piazza, una platea enorme, un centro congressi, un palazzetto dello sport. […] Carlo Goldoni è stato assalito da migliaia di personaggi, di caratteri, di mentalità, di inflessioni: un mostro dalle mille voci che avrebbe potuto far perdere la testa a chiunque. Questa bestia a mille teste ha un nome: si chiama Gli Altri. Goldoni ha affrontato Gli Altri uno per uno, entrando nel carattere di ciascuno, diventando tutti e il loro contrario: il vecchio parsimonioso e il giovane scapestrato, la vedova passionale e la ragazza cinica, il professionista assennato e il truffatore sovversivo… Immaginate Goldoni che cerca di respingere l’assalto di Tutti Quanti. I fantasmi si sprigionano nella sua mente, nella sua stanza, nella sua pagina, lui li combatte singolarmente, a gruppi di due, tre, quattro, scena dopo scena, li ascolta, li inchiostra, li assorbe, li sgomina. […]

I dipinti di scuola longhiana mostrano alcuni possibili equivalenti pittorici delteatro goldoniano. Non certo per la loro staticità. I personaggi di Goldoni non sono così rigidi. Animosi, ciarlieri, scomposti, conflittuali, infuriati, sono lontani parenti di queste figurine paralizzate sulla tela. Ma c’è una cosa che Goldoni e i longhiani hanno in comune: la situazione, il vincolo fortissimo fra le persone e il loro posto. Carlo Goldoni situa: non perché prende i personaggi e li colloca in un luogo, ma, al contrario, perché prende un luogo e ne fa sbocciare dei personaggi. Guarda le caratteristiche di un luogo, le ascolta, ne vede scaturire dei fantasmi: da una cucina, da una camera, da un tavolo, come in questi dipinti. I personaggi sono conficcati, radicati nel loro luogo, come piante. Sono condannati a esso. Sono perfettamente pertinenti a quella stanza, a quel campiello, a quella locanda. Finché non arriva qualcuno che non combacia più con il posto che gli era stato assegnato, e smania, sovverte, porta in sé il vento dell’altrove, facendo irrompere la prossima generazione, l’autonomia femminile, il futuro“.

Tiziano Scarpa, Sette esercizi di meditazione per la Casa di Carlo Goldoni, MUVE, Casa di C. Goldoni

Casa di Carlo Goldoni: sito web. CLICCA QUI.

Venezia nel Settecento: Museo del Settecento Veneziano Ca’ Rezzonico.

“L’opera teatrale goldoniana consta di cinque tragedie, sedici tragicommedie, centotrentasette commedie, cui sono da aggiungere, a servizio della musica, due azioni sacre, venti intermezzi, tredici drammi, quarantanove drammi giocosi, tre farse e cinquantasette scenari”.

“La mercatura è una professione industriosa, che è sempre stata ed è anche al di d’oggi esercitata da cavalieri di rango molto più di lei. La mercatura è utile al mondo, necessaria al commercio delle nazioni, e a chi l’esercita onoratamente, come fo io, non si dice uomo plebeo; ma più plebeo è quegli che per aver ereditato un titolo e poche terre, consuma i giorni nell’ozio, e crede che gli sia lecito di calpestare tutti e di viver di prepotenza. L’uomo vile è quello che non sa conoscere i suoi doveri, e che volendo a forza d’ingiustizie incensata la sua superbia, fa altrui conoscere che è nato nobile per accidente, e meritava di nascer plebeo”. C. Goldoni, Il cavaliere e la dama, 1749

La locandiera, con la regia di Franco Enriquez, con Valeria Moriconi, 1966.

I rusteghi, allestimento per la RAI con la regia di Cesco Baseggio e Italo Alfaro, 1964

Commedia in tre atti in prosa rappresentata per la prima volta in Venezia nel carnevale dell’anno 1760.

NB: le note al testo sono dell’autore

Commedia in tre atti in prosa rappresentata per la prima volta in Venezia nel carnevale dell’anno 1760.

NB: le note al testo sono dell’autore

L’AUTORE A CHI LEGGE

Noi intendiamo in Venezia per uomo Rustego un uomo aspro, zottico, nemico della civiltà, della cultura, del conversare. Si scorge dal titolo della Commedia non essere un solo il Protagonista, ma varii insieme, e in fatti sono eglino quattro, tutti dello stesso carattere, ma con varie tinte delineati, cosa per dire il vero dificilissima, sembrando che più caratteri eguali in una stessa Commedia possano più annoiare che dilettare.

Noi intendiamo in Venezia per uomo Rustego un uomo aspro, zottico, nemico della civiltà, della cultura, del conversare. Si scorge dal titolo della Commedia non essere un solo il Protagonista, ma varii insieme, e in fatti sono eglino quattro, tutti dello stesso carattere, ma con varie tinte delineati, cosa per dire il vero dificilissima, sembrando che più caratteri eguali in una stessa Commedia possano più annoiare che dilettare.

Personaggi

Canciano, cittadino

Felice, moglie di Canciano

Il conte Riccardo

Lunardo, mercante

Margarita, moglie di Lunardo in seconde nozze

Lucietta, figliuola di Lunardo del primo letto

Simon, mercante

Marina, moglie di Simon

Maurizio, cognato di Marina

Filippetto, figliuolo di Maurizio

La scena si rappresenta in Venezia

Felice, moglie di Canciano

Il conte Riccardo

Lunardo, mercante

Margarita, moglie di Lunardo in seconde nozze

Lucietta, figliuola di Lunardo del primo letto

Simon, mercante

Marina, moglie di Simon

Maurizio, cognato di Marina

Filippetto, figliuolo di Maurizio

La scena si rappresenta in Venezia

La commedia si apre con Lucietta, figlia di Lunardo, uno dei quattro rusteghi, e Margarita, moglie di quest’ultimo e matrigna di Lucietta, che si lamentano di non poter mai uscire di casa. Vengono interrotte da Lunardo che dice che avrebbero avuto ospiti quella sera stessa (gli altri tre rusteghi con le rispettive mogli) e spiega velocemente alla moglie, dopo aver mandato via in malo modo la figlia, l’accordo che ha fatto con Maurizio, un altro rustego, per farla sposare con il figlio di questo, Felippetto. Maurizio giunge proprio in quel momento e parla del prossimo matrimonio a Lunardo, dicendogli che suo figlio Felippetto vorrebbe vedere la figlia prima, il che viene fermamente negato da Lunardo.

VERSIONE INTEGRALE dell’opera

I rusteghi e la visione della vita

La visione del mondo dei rusteghi è tutta espressa nei loro dialoghi: guardano al passato e odiano il nuovo che avanza. Rimpiangono i tempi andati, quando i genitori decidevano per i figli e tra loro non c’era nessuna intimità. Ricordano con nostalgia quando i giovani erano economi e previdenti, conoscevano il valore del denaro e non lo spendevano in frivolezze. ora, invece, questi sciocchi (martuffi) non rinunciano a nulla, vogliono divertirsi, andare a teatro, decidere della loro vita (no ghe ne xè più de quei zoveni del nostro tempo, rr. 182-183). I rusteghi, pur accomunati da un’etica severa, presentano tinte psicologiche diverse: Maurizio e Simon appaiono più ossessivamente attaccati al denaro dello stesso Lunardo, il quale lascia trasparire il proprio affetto paterno nei confronti della figlia, ma lo nasconde dietro un modo di fare aspro e autoritario (Vedeu? vu no savè gnente. Ghe voggio ben, ma la tegno in timor, r. 5).

La visione del mondo dei rusteghi è tutta espressa nei loro dialoghi: guardano al passato e odiano il nuovo che avanza. Rimpiangono i tempi andati, quando i genitori decidevano per i figli e tra loro non c’era nessuna intimità. Ricordano con nostalgia quando i giovani erano economi e previdenti, conoscevano il valore del denaro e non lo spendevano in frivolezze. ora, invece, questi sciocchi (martuffi) non rinunciano a nulla, vogliono divertirsi, andare a teatro, decidere della loro vita (no ghe ne xè più de quei zoveni del nostro tempo, rr. 182-183). I rusteghi, pur accomunati da un’etica severa, presentano tinte psicologiche diverse: Maurizio e Simon appaiono più ossessivamente attaccati al denaro dello stesso Lunardo, il quale lascia trasparire il proprio affetto paterno nei confronti della figlia, ma lo nasconde dietro un modo di fare aspro e autoritario (Vedeu? vu no savè gnente. Ghe voggio ben, ma la tegno in timor, r. 5).

Mentalità a confronto

Nel descrivere la vita della borghesia veneziana, nel momento di crisi morale ed economica e di trapasso di mentalità fra le generazioni, la posizione dell’autore è chiara: condanna la visione della vita di questi rusteghi, dei quali sottolinea l’ignoranza (Mi i m’ha menà una sera per forza a l’opera, e ho sempre dormio, r. 189), la chiusura d’orizzonti e la grettezza (Vustu véder el Mondo niovo? …Mi me taccava ai do soldi, rr. 190-191), e il parlare per sentenze proverbiali (chi no sa tàser, no gh’ha prudenza; li buta via… a palae, rr. 180; 197-198). Goldoni sta con le donne e con i giovani, più aperti al nuovo, certamente più liberi e disposti al dialogo. Non a caso Filippetto è andato a confidarsi con la zia, suscitando la rabbia di Lunardo (So pare ghe l’ha confidà, e lu subito el lo xè andà a squaquarar, rr. 175-176; Mi no parlava squasi mai gnanca co mia siora mare, r. 187).

Nel descrivere la vita della borghesia veneziana, nel momento di crisi morale ed economica e di trapasso di mentalità fra le generazioni, la posizione dell’autore è chiara: condanna la visione della vita di questi rusteghi, dei quali sottolinea l’ignoranza (Mi i m’ha menà una sera per forza a l’opera, e ho sempre dormio, r. 189), la chiusura d’orizzonti e la grettezza (Vustu véder el Mondo niovo? …Mi me taccava ai do soldi, rr. 190-191), e il parlare per sentenze proverbiali (chi no sa tàser, no gh’ha prudenza; li buta via… a palae, rr. 180; 197-198). Goldoni sta con le donne e con i giovani, più aperti al nuovo, certamente più liberi e disposti al dialogo. Non a caso Filippetto è andato a confidarsi con la zia, suscitando la rabbia di Lunardo (So pare ghe l’ha confidà, e lu subito el lo xè andà a squaquarar, rr. 175-176; Mi no parlava squasi mai gnanca co mia siora mare, r. 187).

Uno splendido veneziano cittadino e “civile”

Lo strumento di questa rappresentazione è il veneziano cittadino e “civile”, privo di volgarità. La commedia sottolinea anche l’abilità con cui Goldoni maneggia il dialogo, ricco di espressioni gergali e di intercalari che, oltre a comunicare l’idea di un ambiente sociale reale, si adattano bene alle caratteristiche dei personaggi e ai loro valori. Per esempio, il vegnimo a dir el merito di Lunardo, che tanto fa arrabbiare la moglie (el me stuffa con quel so «vegnimo a dir el merito»… no lo posso più soportar), traduce in pieno la mentalità del mercante, abituato a concludere concretamente gli affari con il conto, ovvero con il «merito».

B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, LETTERAUTORI, Zanichelli, 2011

Lo strumento di questa rappresentazione è il veneziano cittadino e “civile”, privo di volgarità. La commedia sottolinea anche l’abilità con cui Goldoni maneggia il dialogo, ricco di espressioni gergali e di intercalari che, oltre a comunicare l’idea di un ambiente sociale reale, si adattano bene alle caratteristiche dei personaggi e ai loro valori. Per esempio, il vegnimo a dir el merito di Lunardo, che tanto fa arrabbiare la moglie (el me stuffa con quel so «vegnimo a dir el merito»… no lo posso più soportar), traduce in pieno la mentalità del mercante, abituato a concludere concretamente gli affari con il conto, ovvero con il «merito».

B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, LETTERAUTORI, Zanichelli, 2011

I teatri a Venezia e Carlo Goldoni

da Illuminationschool

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

ROMA DALLE ORIGINI ALLA RES PUBLICA: Sintesi di una genesi istituzionale e identitaria

Il Lazio Preromano: Geografia e Determinismo Ambientale Il Lazio del 1000 a.C. non deve essere interpretato come un vuoto geografico, bens...

-

C’erano una mamma e un babbo con tredici figli tutti maschi. Ne nacque un altro, e gli misero nome quattordici. Crebbe in fretta e diventò g...

-

Naturalis Historia Libri XXXVII Gaius Plinius Secundus – Plinius Maior Liber VII introductio [1] Mundus et in eo terrae, gente...